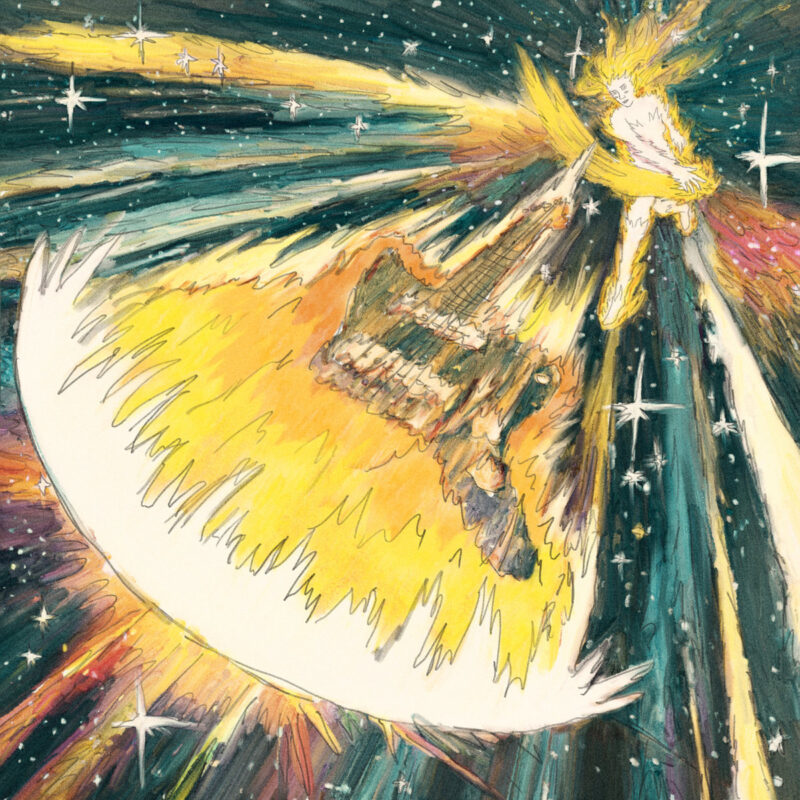

Seit der Entstehung seines Projekts Destroyer vor vielen Jahren hat Dan Bejar die Welt auf abstrakte und gebrochen klingende Art und Weise reflektiert: “Sing the least poetic thing you can think of,” sagte er kürzlich über seine bevorzugte Methode des Songschreibens, “and try to make it sound beautiful.” Während Dan Bejar diese Gesten einst mit wildem, knalligem Folk-Rock begleitete, hat er in den letzten zehn Jahren die milderen Töne von Sophisti-Pop, Soft-Rock und Adult Contemporary herausgearbeitet: Genres, die so wenig jugendlich sind, dass selbst das Sprechen ihrer Namen eine gewisse ernüchternde Wirkung ausübt. Es ist Musik, die sich wie im Mittelalter anfühlt, und Bejar hat seine 40er Jahre mit gedämpften Hörnern und üppigen Synthesizern gemeistert, um Visionen zu begleiten, die so fragmentiert und alptraumhaft sind wie nie zuvor. Auf dem Album „Kaputt“ von 2011, einem Karrierehöhepunkt, der als wahrscheinlicher kommerzieller Durchbruch galt, wirkten diese Texturen möglicherweise wie eine Linkskurve. Inzwischen ist er genau dort, wo wir Bejar erwarten zu finden – in luxuriöser Umgebung, mit skeptischen Blick auf die Ausgänge.

„Crimson Tide“, mit dem das Album eröffnet, hat sowohl den eleganten Charme von „Kaputt“ als auch die grobe Knalligkeit, die „ken“ so aufregend gemacht hat. Der Bass ist laut, die Synthesizer sind verschwommen und verwaschen, die phasengesteuerten Gitarren scheinen aus dem Inneren eines intergalaktischen Tunnels herauszustrahlen. Es ist der Destroyer, den wir kennen, aber es fühlt sich auf die bestmöglichste Weise an. Diese unheimlich senkende Verrücktheit durchdringt das gesamte Album, vom verführerischen, bezaubernden „Kinda Dark“, bis zum Autechre-beeinflussten Ambient-Experiment von „University Hill“. „Foolssong“ greift dagegen alle klanglichen Merkmale von „Kaputt“ auf, vom elegant pulsierenden Sounddesign bis zu den sehnsuchtsvoll hochgezogenen Augenbrauen des Gesangs – aber wir sehen auch ein klagendes, exotisches Gefühl der Verzweiflung. Im Gegensatz zu „Your Blues“ bietet „Have We Met“ echte E-Bässe und Gitarren, und die Synths sind flotter und voller, dazu fühlen sich die Drums härter und funkiger als auf jedem früheren Destroyer-Album an.

Bei „Cue Synthesizer“ geraten sie in ein dreckiges Stottern, betreten hip-hop-artiges Terrain und kontrastieren geschickt Bejar’s entspannte Darstellung. „It Just Doesn’t Happen“ passt perfekt zu „ken“, zwischen dem boomenden Gothic-Rock von „Rome“ und dem geräumigen Synth-Pop in „Sometimes in the World“. Es sind die Songs, die er schon einmal in der Vergangenheit gemacht hat, aber sie fühlen sich jetzt ein bisschen verdrehter an, ein bisschen verrückter eben. Seine Texte sind vielschichtig und unterhaltsam, sowohl düster als auch witzig – die daraus resultierende Musik auf „Have We Met“ ebenso irritierend und seltsam wie beruhigend und vertraut.