Zwischen radikal ehrlicher Pop-Erzählung und verletzlicher Kraft: Warum PERRIE EDWARDS’ selbstbetiteltes Debütalbum mehr ist als ein Befreiungsschlag nach Little Mix, sondern ein vielschichtiges Solo-Statement voller autobiografischer Tiefe, stimmlicher Brillanz und visueller Klarheit.

Mehr als ein Jahrzehnt lang galt Perrie Edwards als eine der stärksten Stimmen im britischen Mainstream-Pop, ihr Aufstieg mit Little Mix war kometenhaft, ihr Ausstieg unausweichlich. Nun legt sie mit „Perrie“ ein Album vor, das nicht nur die Zäsur markiert, sondern ein neues Kapitel aufschlägt: selbstbewusst, autobiografisch und überraschend facettenreich. Die vergangenen Monate waren für Edwards ein Prozess des Loslassens. In Interviews sprach sie offen von Druck, Unsicherheit und dem Gefühl, dass ihr erstes Solo-Material nicht hundertprozentig sie selbst gewesen sei. „Ich habe einfach die Pause gebraucht, um mein Album neu zu denken“, erzählte sie – und genau diese Distanz hört man den Songs nun an: kein hastig zusammengestelltes Produkt, sondern ein überlegtes, ausbalanciertes Werk.

Bereits die Vorabsingle „Forget About Us“ zeigte, wie klar Edwards ihre eigene Stimme in Szene setzt. Zwischen bittersüßer Rückschau und Befreiungsschlag zieht sie melodische Linien, die sich wie Erinnerungsblitze anfühlen: „Do you remember the way we fell, and like everything froze with just one glance?“ Diese Lyrik wirkt wie eine Art Schlüssel – nicht nur zum Song, sondern auch zum Album selbst, das Vergangenes nicht verschweigt, sondern in popmusikalische Kraft verwandelt. Ähnlich unerschrocken tritt sie in „If He Wanted To He Would“ auf, einer Hymne gegen Bequemlichkeit in Beziehungen, deren lakonisches „not applauding your partner for doing the fucking bare minimum“ sich sofort als feministischer Slogan einprägt.

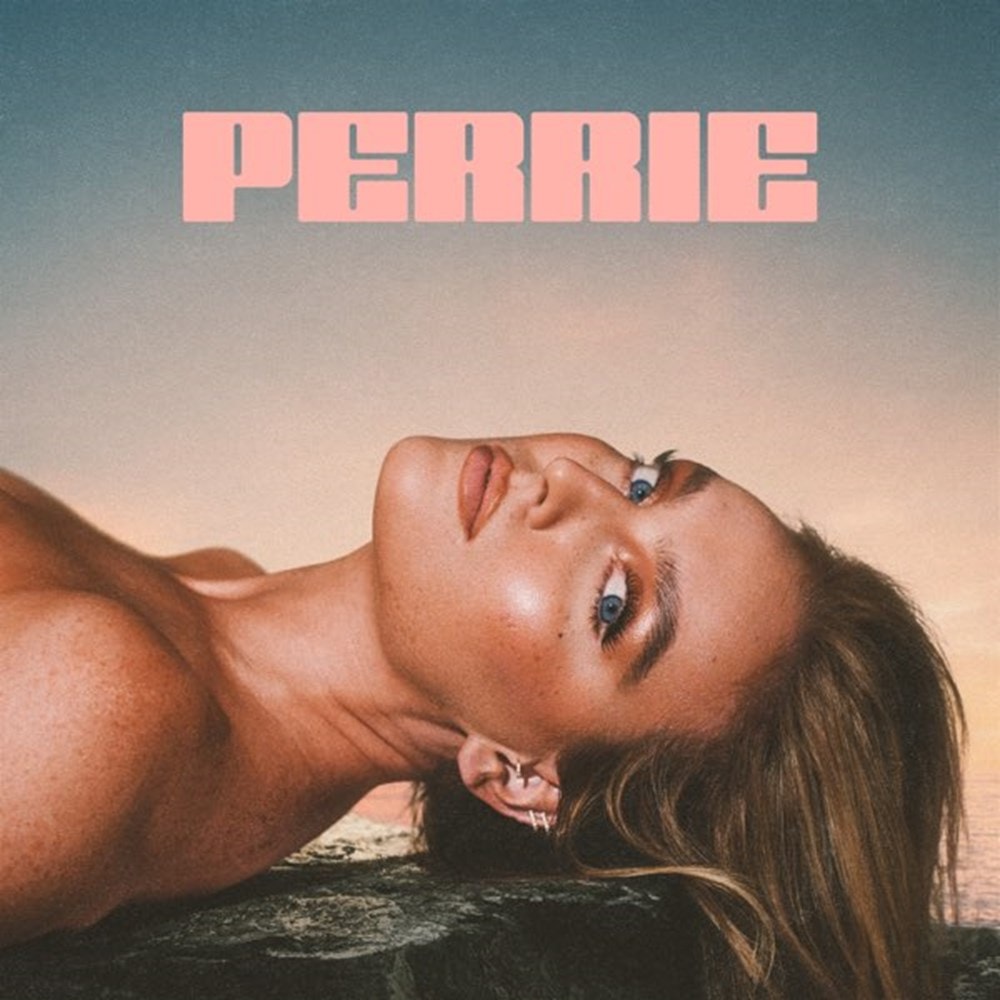

Dass Edwards auch die energetischen Balladen beherrscht, beweist „Sand Dancer“, wo sie ihre Stimme so weit hinaustreibt, bis sie kurz davorsteht zu brechen – ein Moment von kathartischer Intensität. „Bonnie and Clyde“ wiederum verknüpft akustische Intimität mit rockiger Schärfe, während „Goodbye My Friend“ die Bande zu Little Mix zitiert und in die Zukunft überführt: „When your name is up there shining… I’ll be cheering in the front row.“ Dieses musikalische Augenzwinkern an die Vergangenheit macht klar, dass ihr Solo-Debüt nicht als Abkehr, sondern als Fortsetzung gelesen werden will. Das Albumcover, eine Nahaufnahme der Künstlerin, die mit halb geneigtem Kopf dem Sonnenuntergang entgegenblickt, verstärkt die Spannung von Stärke und Verletzlichkeit.

Das offene Gesicht, umrahmt von Wasser und Abendlicht, wirkt wie eine visuelle Fortsetzung der Songs: hingebungsvoll, doch unbeirrbar nach vorn gerichtet. „Perrie“ ist kein makelloses Werk, manches wirkt in der Fülle der Balladen redundant, doch es besitzt eine erzählerische Kohärenz, die viele Debüts vermissen lassen. Es ist die Geschichte einer Sängerin, die sich lange hinter kollektiven Harmonien verbarg und nun in vollem Licht steht – nicht als Teil eines Quartetts, sondern als Solistin, die ihre Stimme zum Instrument einer ganzen Welt macht.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.