Zwischen poetischer Beklemmung und feiner Melancholie: KATHRYN WILLIAMS verwandelt Sylvia Plath’s „The Bell Jar“ mit HYPOXIA in ein klaustrophobisch schönes Folk-Album voller stiller Abgründe und schillernder Brüche.

Als Kathryn Williams 2013 den Auftrag erhielt, für das Durham Book Festival Songs zu Ehren von Sylvia Plath’s Roman The Bell Jar zu schreiben, ahnte wohl niemand, dass daraus ihr zwölftes Studioalbum entstehen würde. „Hypoxia“, veröffentlicht auf One Little Indian Records, trägt bereits im Titel das Gefühl von Atemnot, von existenzieller Enge. Der Begriff bezeichnet den Mangel an Sauerstoff, und genau dieses Bild übersetzt Williams in Musik: eine fragile, zugleich kraftvolle Auseinandersetzung mit Depression, Isolation und den Erwartungen an Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Die Künstlerin, die seit ihrem Debüt „Dog Leap Stairs“ Ende der 1990er mit Vergleichen zu Nick Drake und Joni Mitchell bedacht wird, bleibt ihrer Vorliebe für feinsinnige Melodien treu. Doch „Hypoxia“ schärft die Konturen ihrer Kunst. Produziert von Ed Harcourt, dessen Handschrift besonders im düsteren „Cuckoo“ spürbar wird, entfaltet sich ein Album, das das Werk Plath’s nicht illustriert, sondern dialogisch weiterführt. Bereits der Opener „Electric“ referenziert die Elektroschocktherapie aus dem Roman, klingt zugleich betäubt und gespenstisch klar. „Mirrors“ überrascht mit eruptiven Glamrock-Gitarren, während „Battleships“ eine zermürbende Spannung aufbaut, begleitet vom gleichmäßigen Ticken einer Uhr.

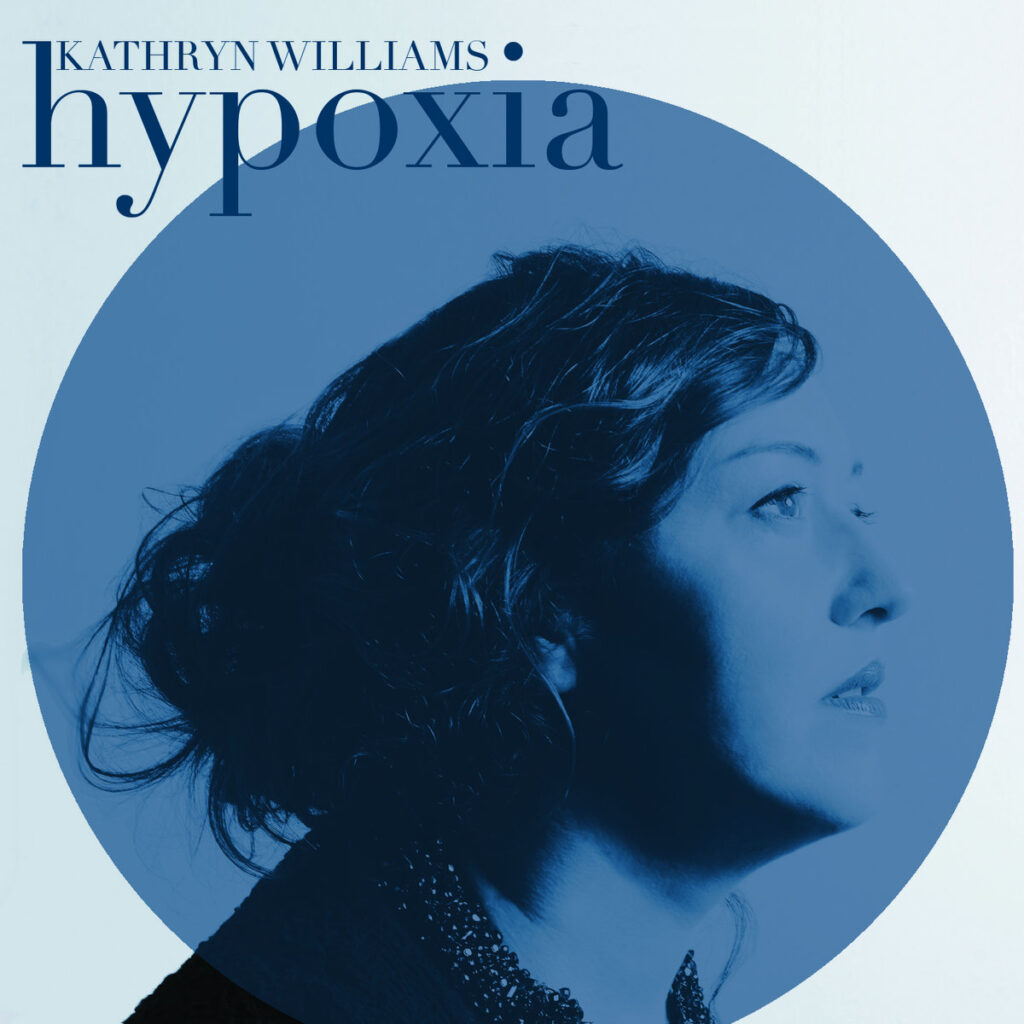

Williams’ Stimme bleibt das entscheidende Instrument: zerbrechlich, fast flüsternd, und doch von einer unterschwelligen Entschlossenheit getragen. Im Song „Beating Heart“ kulminiert das in der Zeile „I am, I am, I am“, ein direktes Zitat aus Plath’s Roman, das zur mantrischen Beschwörung zwischen Lebenswillen und Todessehnsucht wird. Die Kollaboration mit Harcourt und Musikern wie Jon Thorne oder Neill MacColl sorgt für subtile Schichtungen – Harmonium, Toy Piano, Bass und Loops ziehen ein Netz, das stets mehr andeutet, als es preisgibt. Auch visuell korrespondiert das Werk mit seinem Inhalt. Das Albumcover zeigt Williams in monochromem Blau, das Gesicht im Profil, eingefasst in einen Kreis, der an die beklemmende Glaskuppel des „Bell Jar“ erinnert.

Dieses Bild unterstreicht die thematische Schwere, ohne plakativ zu wirken. So entsteht ein Album, das nicht nur Literaturvertonung, sondern eigenständiges Kunstwerk ist: berührend, unruhig, an manchen Stellen unbequem, und gerade deshalb so nachhaltig. Kathryn Williams beweist hier, dass Folk nicht in pastoralem Stillstand enden muss, sondern Raum für literarische, gesellschaftliche und existenzielle Auseinandersetzung bietet.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.