JONI MITCHELL bündelt Jahrzehnte zwischen Folk, Fusion und Standards: Warum JONI’S JAZZ mehr kuratierte Erzählung als Archäologie ist – mit Hancock, Shorter, Pastorius und einer kühlen Selbstbehauptung im Zentrum.

„Joni’s Jazz“ versammelt 61 Stücke quer durch ein Werk, das sich nie mit Etiketten zufriedengab. Die Edition schließt an die Archives-Reihe an, stellt jedoch keinen Fundus an Sensationen bereit, sondern eine These: Joni Mitchell war nie nur Singer-Songwriterin, sondern stets im Dialog mit Jazz. Von frühen Balladen wie „Marcie“ bis zu orchestrierten Standards auf „Both Sides Now“, von den luftigen Akkorden der siebziger Jahre bis zum Comeback-Moment „Summertime“ in Newport 2022 spannt sich ein Bogen, der ihre Verschiebungen hörbar macht. Die Setzung gelingt, weil Mitchell’s Gesang Linien elastisch phrasiert, weil ihre offenen Stimmungen Harmoniewege öffnen, in denen Wayne Shorter, Jaco Pastorius oder Herbie Hancock nicht Dekor bleiben, sondern Motor. Gleichzeitig zeigt die Box ihre Schwäche: wenig bislang Ungehörtes, zwei Demos aus 1980, dazu einige Kollaborationen wie Kyle Eastwoods „Trouble Man“, die mehr Belegcharakter haben als zwingende Notwendigkeit.

Joni Mitchell hat selbst einmal erklärt, ihr Schreiben sei „aus der Form herausgespült in etwas, das stärker einer Jazz-Melodie entspricht“, ein Satz, der ihre Kurve von „Court and Spark“ über „Hejira“ bis „Mingus“ präzise erfasst. In dieser Sammlung glänzt die Stimmarchitektur weiterhin: „Blue“ hängt über den Akkorden wie feiner Dunst, „Paprika Plains“ atmet in langen Atemzügen, „Just Like This Train“ rollt mit perkussiver Eleganz. Das Newport-Dokument verbeugt sich vor Tradition, ohne Nachahmung zu werden, während der „Two Grey Rooms“-Demo die Wortlosigkeit eine fast kammermusikalische Reinheit verleiht. Doch die Dramaturgie gerät aus dem Fokus, wenn die Playlist-Logik zu oft auf Standards zurückgreift: „Comes Love“, „You’re My Thrill“, „At Last“ – ausgezeichnet gesungen, nur in der Masse glättend. Gleichzeitig sticht das Eastwood-Feature mit der wiederholten Kampfansage „’Cause trouble man, don’t get in my way“ hervor: mehr Temperament als manch spätere Ballade, aber als Fremdkörper spürbar.

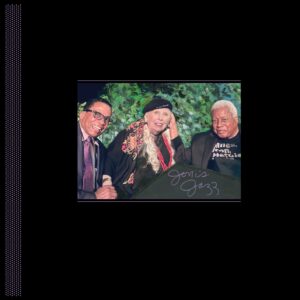

Das Cover hilft, den Ton zu verstehen: Joni Mitchell zwischen Herbie Hancock und dem spürbar abwesenden, doch allgegenwärtigen Wayne Shorter, umrahmt von tiefgrünem Blattwerk, auf schwarzem Grund ein handschriftlicher Titel. Eine Hommage, keine Mythologie. Es erzählt vom Netzwerk, das diese Musik trägt: Freundschaft, Erinnerung, Respekt. Die Box widmet Shorter Zuneigung, doch sie streckt das Material über vier CDs bzw. acht LPs weiter, als die eigenen Argumente tragen. Wer Mitchell’s Geffen-Phase bislang wegwischte, findet hier Korrekturen: „Cherokee Louise“ berührt mit erzählerischer Courage, „You Dream Flat Tires“ zeigt den Mut zur Kante. Dennoch wirkt „The Jungle Line“ in diesem Kontext wie ein Stachel, der weniger Jazz behauptet als die Reibung mit ihm.

Joni Mitchell bleibt die Konstante, die zweimal im Set besonders leuchtet: wenn sie in „Blue“ singt „Songs are like tattoos“ und später, in „If“, das Rudyard-Kipling-Gedicht ins Jetzt zieht – „If you can wait and not get tired of waiting“ – dann spricht eine Künstlerin, die Formate nutzt, um Freiheit zu behaupten. „Joni’s Jazz“ ist damit starke Selbstkuratierung, jedoch kein definitives Archivkapitel. Schönheit in Fülle, wenige Überraschungen, ein bisschen zu viel Behauptung.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.