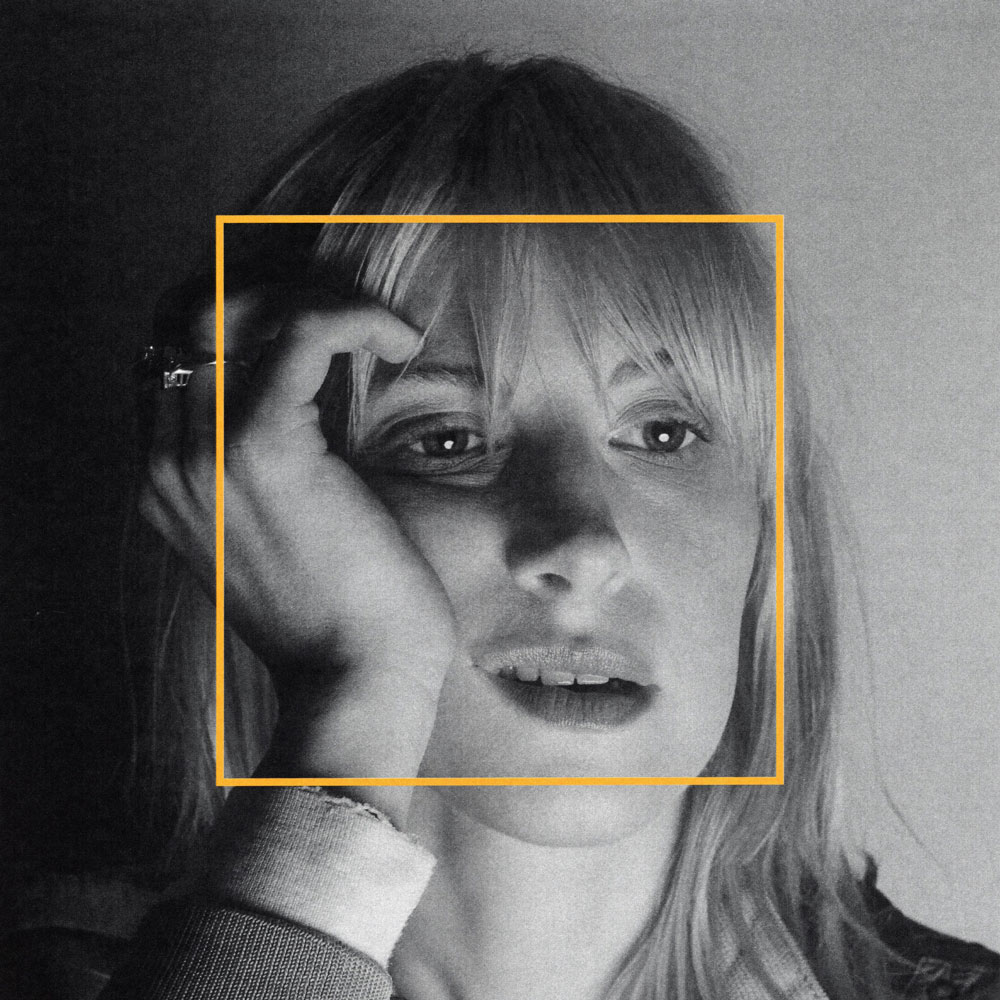

HAYLEY WILLIAMS zerlegt den eigenen Mythos: EGO DEATH AT A BACHELORETTE PARTY als wuchtiges, unabhängiges Soloalbum zwischen bitterem Witz, perkussivem Aufruhr, gelbem Rahmen um ein schwarz-weißes Gesicht und einer musikalischen Katharsis, die Emo-Erbe, Indie-Rock, Synth-Pop und Trip-Hop in ein geschlossenes Narrativ über Verlust, Autonomie und Neubeginn verschweißt.

Hayley Williams hat sich die Freiheit erkämpft, die ihrer Stimme immer schon eingeschrieben war. Nach „Petals for Armor“ und „Flowers for Vases/Descansos“ markiert „Ego Death at a Bachelorette Party“ den ersten Longplayer nach dem Ende des jahrzehntelangen Labelvertrags, veröffentlicht auf dem eigenen Imprint Post Atlantic. Die Unabhängigkeit hört man sofort: Das Material kam zunächst als Webplayer, anschließend als 17 Einzeltitel, später mit finaler Sequenz und der zusätzlichen Single „Parachute“. Der unorthodoxe Rollout bildet die Erzählung bereits ab, denn das Album kuratiert Trauer, Selbstzweifel, Wut, Zärtlichkeit, ebenso die Lust am Kontrollverlust. Die Titelnummer setzt die Folie: „I’ll be the biggest star at this bachelorette party bar … No use shootin’ for the moon, no use chasing waterfalls“, dazu das Mantra „Can only go up from here“. Selbstentthronung ohne Larmoyanz, eher sarkastische Selbstvermessung, die den Ton für eine Platte definiert, die sich größer denkt als ein klassischer Emo-Aufguss.

Die Vorgeschichte der Künstlerin wird nicht nur referiert, sondern neu sortiert. Nach Paramore’s „After Laughter“ und dem jüngsten Band-Comeback „This Is Why“ wählt Williams hier den perkussiven Vorwärtsgang. Daniel James führt die Produktion weg von der spröden Intimität der Frühphase, hin zu pulsierenden Patterns, die Brian Robert Jones und Joey Howard mit E-Gitarre und Bass schärfen. Jim-E Stack hinterlässt in „True Believer“ seine Handschrift: ein dystopisch verhalltes Piano, über dem Williams religiöse Doppelmoral angreift, „They pose in Christmas cards with guns as big as all their children / They say that Jesus is the way / But then they gave him a white face.“ Diese Zeilen verankern die Platte in einer Gegenwart, die Privates und Politisches nicht trennt. „Ice in My OJ“ spannt den Bogen von frühen, christlich codierten Bandjahren bis zur Gegenwart, in der ökonomische Deutungshoheit zurückerobert wird.

Zwischen dem luftigen Hook „Ah, ah-ah-ah, ah“ fährt ein Panzer vor: „I got ice in my OJ, I’m a cold, hard bitch / A lot of dumb motherfuckers that I made rich.“ Diese Aggression steht neben euphorischer Kinetik, sie zerlegt das Pop-Gefüge, statt es nur zu bedienen. „Glum“ betreibt die Gegendramaturgie: schwebender Refrain, darunter ein Abgrund aus Einsamkeit, „Do you ever feel so alone / That you could implode / And no one would know?“ Die Gesangslinien dehnen sich in den Raum, die Drums treiben, als müsse Bewegung das Loch stopfen. „Parachute“ bildet die späte, kathartische Zäsur. Der Track schreit die verpasste Warnung hinaus, „You were at my wedding … You could’ve told me not to do it“, dazu die bittere Einsicht des Refrains, „Leave home without a parachute“ künftig zu vermeiden. Die Liebe erscheint als Fallstudie für Selbstschutz, nicht als sentimentaler Restposten.

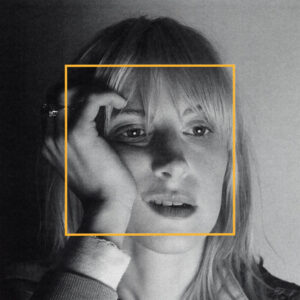

Dazwischen flirrt „Love Me Different“ mit einem nachklingenden Synth-Leitmotiv, das Paramore’s „After Laughter“ herüberblendet, allerdings ohne Nostalgie-Abkürzung. Anspielungen auf Pop-Historie blitzen auf, nie als bloßes Zitat-Pingpong, eher als Raster, in das Williams eigene Geschichte eingespannt wird. Das Cover öffnet dafür die richtige Linse: ein körniges Schwarz-Weiß-Porträt, darüber ein gelbes Quadrat, das das Gesicht einfasst wie eine Zielmarke. Die Geste wirkt selbstironisch und wach: Prominenz als Käfig, zugleich als Selbstvergewisserung. Im Hören verschalten sich Bild und Sound. Wenn die Stimme in „Negative Self Talk“ durch ein leeres Haus hallt, „Now it’s just so quiet, I hate this gorgeous house“, erinnert das gelbe Quadrat an eine Warnbake im Nebel, eine Markierung, nicht die Rettung. Genau darin liegt die Reife dieses Albums: Es sucht keine Pointe, es entkernt Pose.

Die Kollaborationen stützen, ohne die Autorinnenschaft zu verwässern. Williams schreibt, spielt, arrangiert einen Großteil selbst, nutzt die Mitstreiter als Verstärker. Der perkussive Fokus macht die Stücke bühnenbereit, trotzdem bleibt Raum für stillere Erzählmomente. „Dream Girl in Shibuya“ und „Disappearing Man“ tragen die Wunde eher als Schimmer denn als Narbe. Am Ende steht kein Triumph, eher eine geteilte Last: weniger Pathos, mehr Haltung.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.