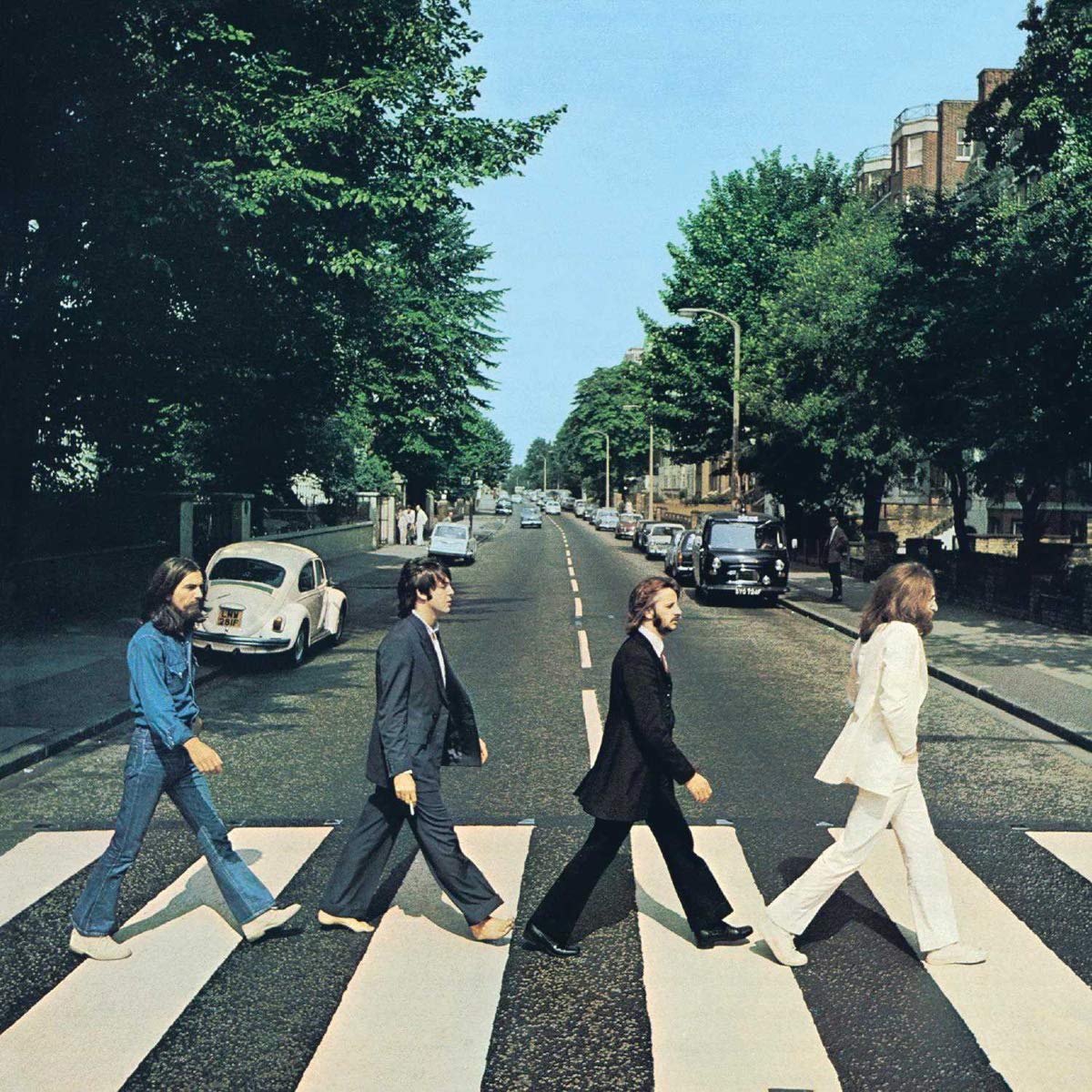

Licht an für ein Werk zwischen Abschied und Erneuerung: Wie die BEATLES auf ABBEY ROAD die Grenzen des Studios in Klang verwandeln, ihre Stimmen zu architektonischen Formen verweben und ein letztes Mal zeigen, dass Harmonie und Auflösung sich gegenseitig tragen können.

Man könnte glauben, die vier Musiker aus Liverpool hätten sich in das eigene Echo zurückgezogen, um es neu zu erfinden. „Abbey Road“ ist weniger eine Rückkehr als eine Konstruktion aus Erinnerung und Fortschritt, eine Langspielplatte, die in jeder Rille nach dem sucht, was bleibt, wenn alles Vertraute zu zerfallen droht. Die Vokalgruppe, längst ein Ensemble aus individuellen Temperamenten, versammelt sich hier ein letztes Mal in konzentrierter Schönheit. Schon die ersten Takte von „Come Together“ sind wie ein Signal – ein rhythmisches Tröpfeln, das sich zu einem atmenden Körper formt. Lennon’s Stimme, rau und zugleich seltsam distanziert, zieht das Ohr in eine Tiefenstruktur aus Bass, Atem, Schlagzeug.

Gleich darauf öffnet sich mit Harrison’s „Something“ ein Gegenraum, ein schlichtes Liebeslied, getragen von einer Melodie, die wie aus der Luft geschrieben scheint. Überhaupt scheint diese Platte von einem feinen Gleichgewicht zu leben: zwischen Ironie und Pathos, zwischen Studioexperiment und klarer Form. McCartney spielt den Jongleur zwischen Melodie und Mechanik, „Maxwell’s Silver Hammer“ und „Oh! Darling“ bewegen sich zwischen Zirkus und Soul, präzise austariert, jedes Geräusch am richtigen Ort. „Octopus’s Garden“ bringt einen Moment der Unschuld, fast kindlich, bevor „I Want You (She’s So Heavy)“ das Geschehen mit drängender Obsession in die Länge zieht, ein Klangstrom, der abrupt abreißt – als wolle jemand das Band durchschneiden, um dem Übermaß zu entkommen.

Die zweite Seite gleicht einem architektonischen Entwurf, errichtet aus Fragmenten, die sich in Bewegung setzen. „Here Comes the Sun“ ist ein Fenster, durch das Licht fällt, „Because“ ein stilles Vokalgebet, das im Studiohall zu schweben scheint. Dann folgen jene Miniaturen, die McCartney und Martin zu einem großen Ganzen verschweißen – eine Suite, die zwischen Versatzstücken und fließenden Übergängen ihren eigenen Rhythmus findet. Der Klang wird weich, fast tröstlich, bevor mit „The End“ ein orchestraler Schlussakkord alles bündelt, was einmal Einheit war.

Im Herbst 1969, zwischen Aufbruch und Müdigkeit, wirkt „Abbey Road“ wie das leise Ausatmen einer Epoche. Vielleicht ahnt man hier bereits das Ende, doch die Platte verweigert die Trauer. Sie feiert das Handwerk, das Studio, die Kunst des Zusammenspiels, als wisse sie, dass genau darin ihre Zukunft liegt.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.