TEYANA TAYLOR

K.T.S.E. zeigt TEYANA TAYLOR zwischen Grit und Glamour: luxuriöser Soul, rauer Harlem-Eigensinn, ballsaaltaugliche Club-Kanten – sieben Tracks, viele Register, eine Stimme, die Intimität, Widerstand und Körperpolitik in einen konzentrierten, samplegetriebenen R&B-Entwurf presst.

Teyana Taylor hat lange gewartet, bis die Musik wieder das Sagen übernimmt. Nach frühen Umwegen über Pharrell’s Star Trak, Reality-TV und dem viralen „Fade“-Auftritt rückt „K.T.S.E.“ die Stimme in den Vordergrund, auch wenn das Format knapp bleibt. Die Wyoming-Woche von G.O.O.D. Music endet mit ihrem Album: sieben Stücke, produziert von Kanye West, geprägt von Delphonics-, Stylistics- und GQ-Splittern, die alte Schule nicht museal zitieren, sondern als Reibefläche für moderne R&B-Erzählungen einsetzen. „No Manners“ öffnet wie ein Hinweiszettel: süffiges Crooning trifft kantige Edits, Taylor gleitet in ein fließendes Sprechsingen, das Verführung nicht mit Volumen verwechselt, sondern mit Timing. „Gonna Love Me“ hält das Versprechen des Titels, weil die Melodie sich an Randy Cain’s Hook schmiegt und Taylor Zartheit als Haltung formuliert: „Sometimes we say things that we really don’t mean“ – zwischen Entschuldigung und Selbstachtung, nie in Tadel ertrinkend.

Im Zentrum steht „Rose in Harlem“. Hier macht Taylor die Biografie zur Rhythmusfigur, spricht über Loyalität, Zähne zusammenbeißen, Fehlallianzen. Das geloopte „Grew out the concrete“ dient nicht als Trostpflaster, sondern als Grundierung für Kampfgeist, der ohne Pathos auskommt. In „Hurry“ wird der Flirt zum Studioplay, minimalistische Gitarren bringen Luft in den Beat, doch die überdrehten Stöhner retten keine mittelmäßige Pointe. „3Way“ will Tabubruch markieren, verschenkt aber erzählerische Nuancen; Ty Dolla $ign bleibt Staffage. Das Finale „WTP“ setzt dann ein Fragezeichen hinter die Platte: Ballroom-Energie, Mykki Blanco als Kommentator, ein Beat, der Vogue-Historie aufgreift und sie in Pop-Schub übersetzt. Es knallt, es elektrisiert, zugleich bleibt der Nachgeschmack der Kuratorinnenhand spürbar, deren politische Schlagseite die Aneignung trübt.

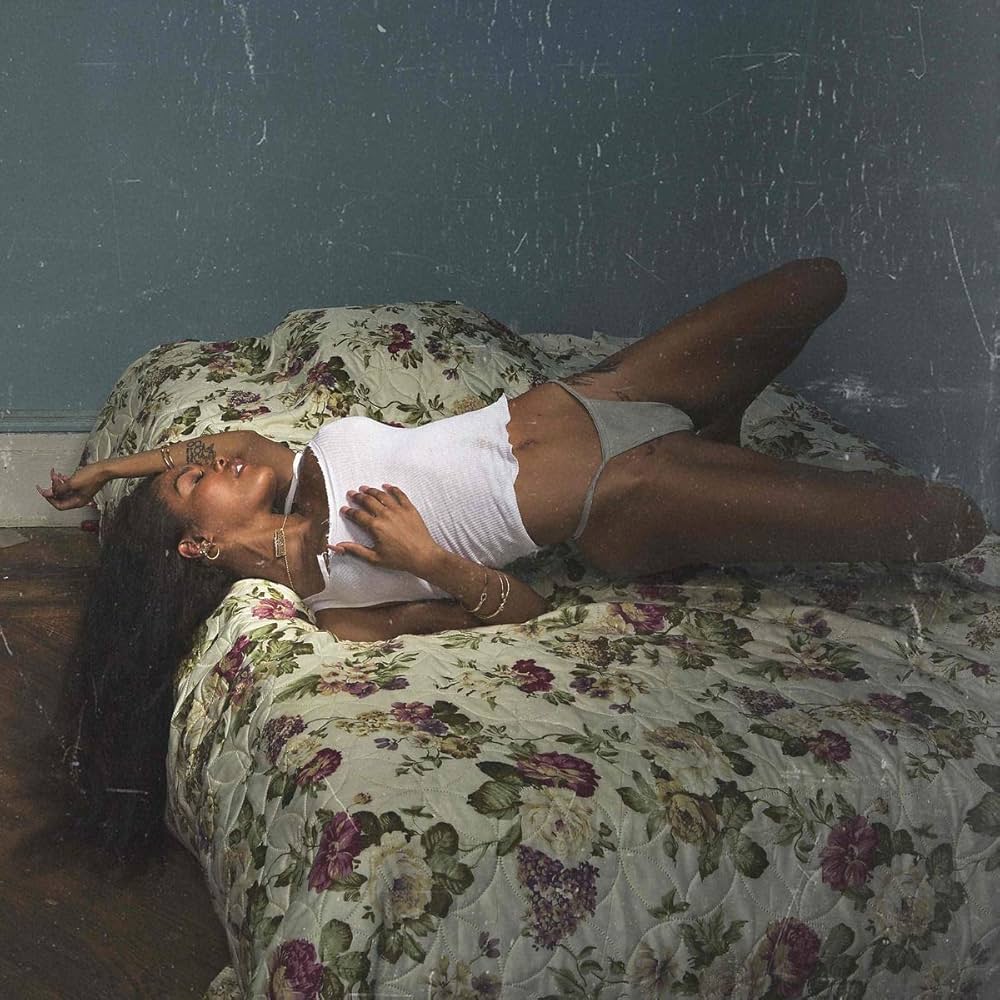

Das Cover erzählt die andere Hälfte. Taylor liegt auf einem geblümten Bett, weißes Tanktop, der Körper als Skulptur im Halbdunkel eines türkisgrauen Zimmers. Schweißglanz, Körnung, Intimität. Diese Konstellation spiegelt die Platte: Schlafzimmer-Akustik, in die Außenwelt hinein geöffnet; Verletzlichkeit, die nicht Zuflucht sucht, sondern Präsenz verlangt. „K.T.S.E.“ ist zu kurz, um als epochales Statement zu gelten, dennoch verdichtet es eine künstlerische Position: sinnliche Direktheit, Harlem-Sturheit, ein Ohr für Soul-Archäologie. Wo die Platte schwächelt, fehlt nicht Stimme oder Gefühl, sondern Raum. Wo sie glänzt, kippt Luxus in Widerstand und Taylor klingt, als hätte sie die Energie längst gespeichert – jetzt braucht es nur noch das richtige Gefäß.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.